华纳万宝路公司微信15906916821

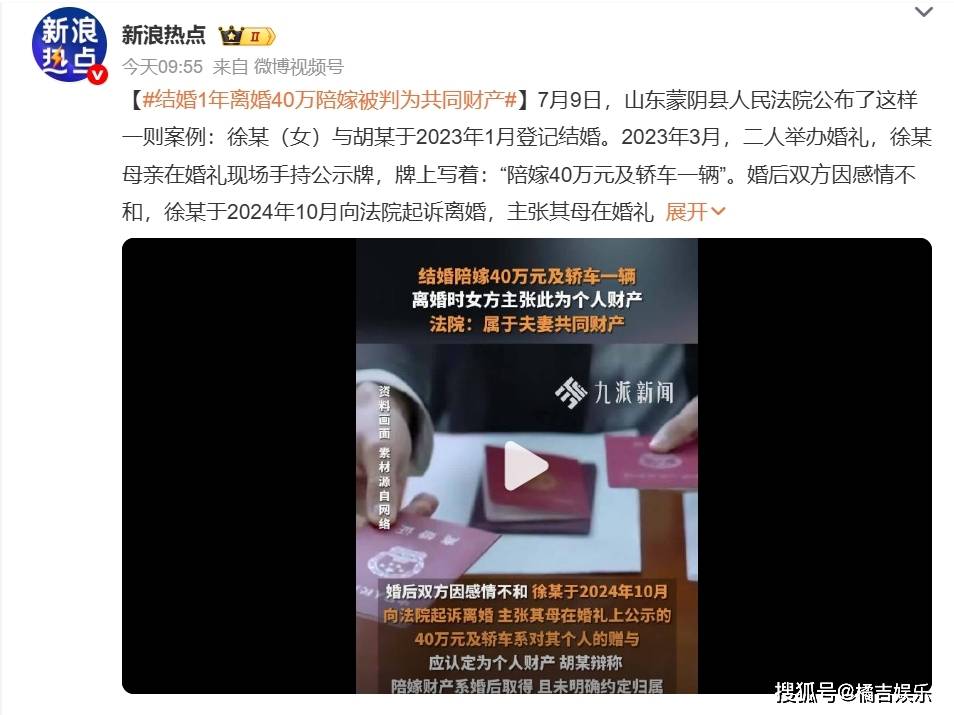

关于“结婚1年离婚后40万陪嫁被判为夫妻共同财产”的争议,需结合法律规则和司法实践综合分析。以下从法律依据、争议焦点及理性建议三方面展开说明:

一、陪嫁归属的核心法律逻辑

时间节点决定性质

婚前陪嫁:若在登记结婚前由女方父母赠与,且明确约定归属女方(如转账备注、书面协议),属于女方个人财产。

婚后陪嫁:若在婚后赠与且未明确“仅赠女方”,则推定为对夫妻双方的赠与,属于共同财产。

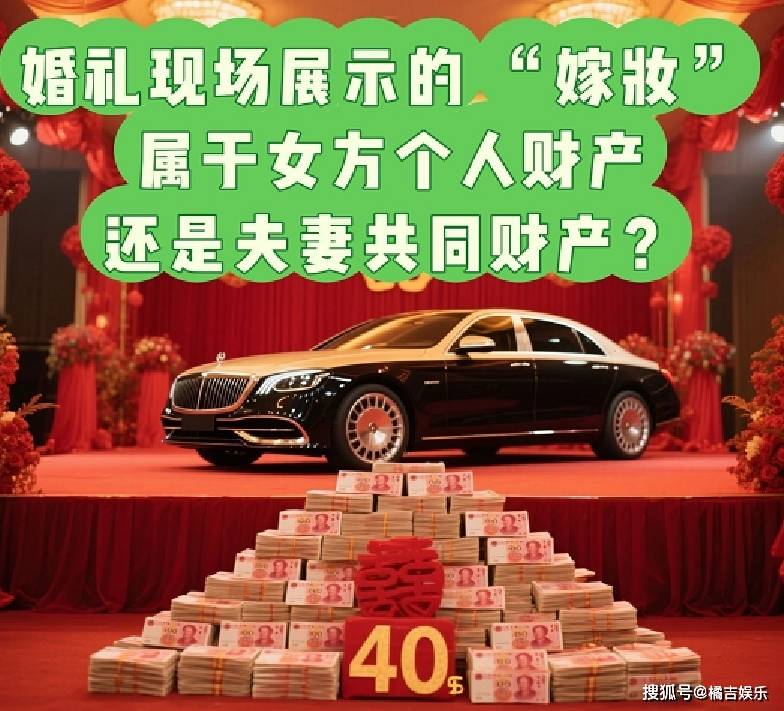

典型案例:山东徐某案中,女方母亲在婚礼现场公示“陪嫁40万元及轿车”,但未书面排除男方权利,法院认定属共同财产。

“明确意思表示”是关键

即使女方父母主张“仅赠女儿”,需提供书面证明(如赠与协议、转账备注)或婚礼公示等客观证据。诉讼中补交的说明若缺乏其他证据支持,可能不被采信。

二、彩礼与陪嫁的法律差异

财产类型 法律定位 归属原则

彩礼 男方以结婚为目的赠与女方的财产 一般视为女方婚前个人财产

陪嫁 女方父母对女儿的财产支持 婚前赠与=个人财产;婚后未明示=共同财产

差异根源:彩礼本质是男方对女方的单向赠与,而陪嫁是否属于共同财产取决于赠与行为发生的时间及意思表示。

三、争议背后的理性反思

司法实践的困境

法院需严格审查“赠与意图”,但现实中父母极少在婚礼时签署书面协议,导致陪嫁易被推定为共同财产。如徐某案中,公示牌写“陪嫁”而未提“仅归女儿”,成为败诉关键。

性别对立的误读

部分舆论将陪嫁争议简化为“男方捞钱”,忽略法律逻辑:

若男方婚前收受大额财物(如房产),同样可能被认定为共同财产。

财产分割本质是证据规则问题,而非性别倾向。

规避风险的建议

婚前协议:对陪嫁、彩礼等大额资产书面约定归属。

资金隔离:陪嫁款存入女方单独账户,避免与婚后收入混同。

证据固化:赠与陪嫁时通过书面、视频等形式明确“仅赠女方”。

结语

陪嫁归属争议本质是法律证据规则与民间习俗的冲突。在现行《民法典》框架下,婚后赠与的陪嫁若无明确排他性约定,认定为共同财产符合法理(第1062条)。公众呼吁的“公平”需通过完善证据意识实现,而非归咎司法不公。婚前财产协议或针对性约定,方为保护各方权益的理性路径。